PADA akhir pertengahan abad ke-20, pendekatan otoritas pajak di berbagai negara terhadap permasalahan kepatuhan pajak, lebih didasarkan pada pendekatan konfrontasi (Jeffrey Owens, 2013). Dalam pendekatan ini, wajib pajak dijadikan target dan diperlakukan layaknya pihak ‘yang curang’ oleh otoritas pajak melalui pemeriksaan yang bersifat konfrontasi.

Kerja otoritas pajak fokus terhadap upaya untuk mendeteksi dan memberikan efek jera (deterrent effect). Saat itu, pemeriksaan pajak menjadi strategi utama. Keberhasilan petugas pajak diukur dari seberapa banyak penerimaan pajak yang dihasilkan dari proses pemeriksaan, jumlah surat ketetapan pajak yang diterbitkan, dan jumlah sengketa pajak di pengadilan pajak yang dimenangkan.

Pertanyaannya, di tengah perubahan lanskap pajak yang sangat dinamis saat ini, apakah pendekatan pemeriksaan yang bersifat konfrontasi tersebut masih relevan?

Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita dapat melihat saran yang disampaikan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Usulannya, otoritas pajak seharusnya memberikan perlakuan kepada wajib pajak atas dasar pola perilaku kepatuhan wajib pajak.

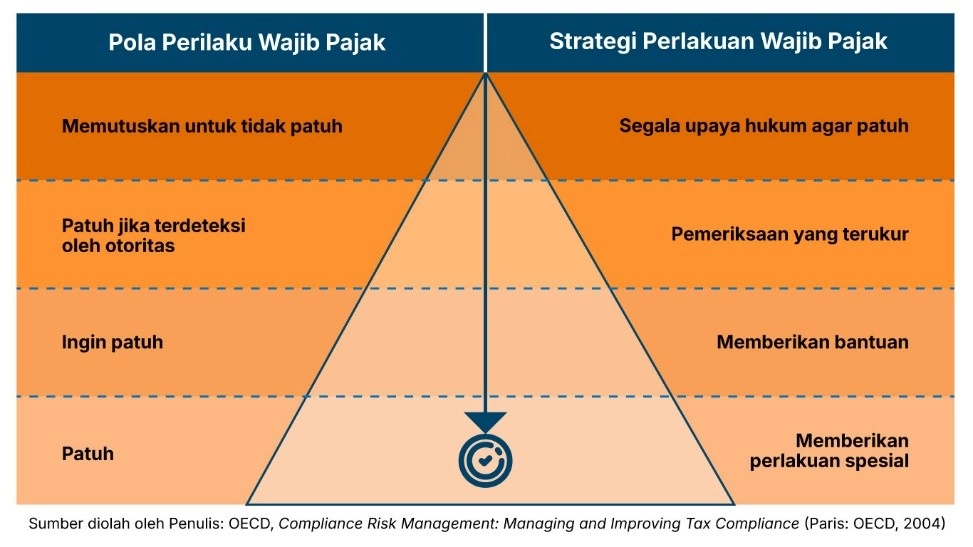

OECD telah mengklasifikasikan perilaku kepatuhan wajib pajak ke dalam empat kelompok, Kemudian, bagaimana seharusnya perlakuan pajak terhadap empat kelompok tersebut. Adapun kelompok pola perilaku wajib pajak dan bentuk strategi perlakuan pajaknya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1 Pola Perilaku Wajib Pajak dan Perlakuan Pajaknya

Dari piramida di atas, tampak jelas bahwa otoritas pajak dituntut dapat membuat peta pola perilaku wajib pajak dan sekaligus membuat strategi perlakuan pajak yang tepat. Adanya ketidaksesuaian antara perlakuan otoritas pajak dan pola perilaku wajib pajak akan menimbulkan ketidakadilan.

Dari piramida di atas, tampak jelas bahwa otoritas pajak dituntut dapat membuat peta pola perilaku wajib pajak dan sekaligus membuat strategi perlakuan pajak yang tepat. Adanya ketidaksesuaian antara perlakuan otoritas pajak dan pola perilaku wajib pajak akan menimbulkan ketidakadilan.

Menarik apa yang dikatakan oleh Roman Seer (2013), apabila wajib pajak telah masuk dalam kelompok wajib pajak patuh, tetapi diberi perlakuan seperti wajib pajak yang tidak patuh maka wajib pajak tersebut tentunya akan menjadi frustasi. Sebaliknya, jangan sampai juga wajib pajak yang memutuskan tidak patuh diberi perlakuan seperti wajib pajak patuh.

Dari bentuk piramida di atas, tugas otoritas pajak dan profesi konsultan pajak adalah membentuk dan menjaga piramida tersebut dengan dua tujuan agar, (i) makin membesar di bagian bawah dan (ii) makin mengerucut ke atas. Lantas, bagaimana pendekatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan dua tujuan di atas?

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak maka hubungan antara otoritas pajak, wajib pajak, dan konsultan pajak perlu dibangun berdasarkan kerangka baru model kepatuhan yang berbasis enhanced relationship yang muncul di tahun 2005. Dalam perjalanannya, istilah tersebut berganti nama menjadi cooperative compliance sejak 2013.

Secara definisi, cooperative compliance diartikan sebagai hubungan yang lebih mengutamakan kolaborasi dibandingkan konfrontasi dan berlandaskan saling percaya dibandingkan dengan kepatuhan yang dipaksakan, serta didasarkan saling kerjasama (Eelco van der Enden dan Katarzyna Bronzewska, 2014).

Dengan demikian, era baru hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak harus dibangun atas dasar transparansi wajib pajak yang dipertukarkan dengan kepastian yang diberikan oleh otoritas pajak. Sedangkan era baru hubungan antara otoritas pajak dan konsultan pajak ditempuh dengan membangun kemitraan yang setara sebagaimana dilakukan oleh Australia dan Selandia Baru seperti yang diungkapkan oleh Justin Dabner dan Mark Burton (2009).

Pertanyaan lebih lanjut, prasyarat apa yang dapat digunakan untuk mengetahui wajib pajak dapat dikelompokkan sebagai wajib pajak patuh atau tidak, serta dapat mengikuti pendekatan cooperative compliance?

Di banyak negara yang telah menerapkan pendekatan cooperative compliance seperti Malaysia, Singapura, Australia, Belanda, dan Amerika Serikat, persyaratannya adalah wajib pajak harus mempunyai sistem pengendalian internal pajak yang disebut dengan tax control framework (TCF). Serta, pendekatan tersebut untuk sementara waktu hanya diberikan kepada wajib pajak yang tergolong besar (large taxpayer).

Secara definisi, TCF diartikan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dari wajib pajak untuk memastikan kebenaran kewajiban pajak dan keakuratan pengungkapan transaksi yang mempunyai implikasi pajak. Selain itu, untuk memastikan isu-isu pajak didiskusikan di level board of director (BOD). Selanjutnya, harus ada pernyataan strategi dan kebijakan pajak yang hendak dicapai di level perusahaan.

Dalam praktiknya, TCF inilah yang harus diberikan secara transparan kepada otoritas pajak untuk dipertukarkan dengan kepastian dari otoritas pajak. Sebelum TCF diberikan kepada otoritas pajak, TCF dapat direviu terlebih dulu oleh konsultan pajak yang mempunyai keahlian atas TCF.

Adapun bentuk kepastian yang dapat diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak, dengan melihat berbagai negara yang mengadopsi TCF, sangat bervariasi. Misalnya, (i) memberikan pelayanan khusus layaknya seperti nasabah prioritas dalam sistem perbankan, (ii) perlakuan sebagai wajib pajak berisiko rendah, (iii) tidak dilakukan pemeriksaan post-factum, dan/atau (iv) penghapusan sanksi.

Berikut ulasan mengenai bagaimana pendekatan cooperative compliance disinergikan dengan TCF di berbagai negara.

Berdasarkan data yang dihimpun DDTC per November 2025, setidaknya terdapat 39 negara di dunia yang saat ini menerapkan cooperative compliance atau program serupa dengan penekanan pada kerja sama antara otoritas dan wajib pajak sebagai upaya membangun budaya kepatuhan pajak yang stabil dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, biasanya dibutuhkan adaptasi dan penyesuaian sesuai dengan konteks karakteristik wajib pajak setiap negara. Oleh karena itu, pada umumnya, negara-negara yang sudah menerapkan program cooperative compliance meluncurkan pilot program terlebih dahulu (Esther Huisker-Stoop dan Hans Gribnau, 2019).

Ketika sudah mendapatkan bentuk terbaik dan mekanisme yang efisien, barulah program tersebut dibuka untuk wajib pajak lainnya. Pada umumnya, berdasarkan data OECD (2019), berbagai negara menerapkan adanya hak bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam program tersebut untuk mendapat kepastian posisi pajak berdasarkan pemenuhan kewajiban pajak yang telah dilakukan. Dengan kata lain, hasil dari program tersebut mengikat bagi otoritas pajak maupun wajib pajak.

Setelah memulai program, berbagai negara umumnya cenderung secara selektif menetapkan kriteria wajib pajak. Seleksi ini umumnya ditujukan tidak hanya untuk memprioritaskan wajib pajak dari siapa otoritas pajak dapat memperoleh keuntungan paling besar karena signifikansi bisnis mereka, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bersedia bekerja sama dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Ronald Hein dan Ronald Russo, 2020).

Secara umum, program cooperative compliance membutuhkan keberadaan tax control framework (TCF) yang andal dan catatan kepatuhan yang dapat dibuktikan. Selain itu, otoritas pajak perlu memastikan bahwa karakteristik wajib pajak sejalan dengan kemampuan petugas pajak dalam menangani data besar dan kompleksitas bisnisnya (Katarzyna Bronzewska, 2016).

Perlu ditekankan, hal ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan perlakuan yang tidak setara, tetapi untuk memastikan bahwa program tersebut dapat terkendali dan berkelanjutan. Karena, bekerja sama dengan wajib pajak tertentu membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang tepat dari fiskus. Selain itu, kompleksitas transaksi bisnis saat ini seringkali menuntut fiskus dengan keterampilan khusus. Oleh karena itu, masuk akal bagi otoritas pajak untuk memulai dengan ruang lingkup wajib pajak yang terbatas.

Secara lebih detail, berikut ringkasan penerapan cooperative compliance di Belanda, Amerika Serikat, dan Australia.

Pada tahun 2008, National Tax and Customs Administration (NTCA) memperkenalkan cooperative compliance melalui istilah Horizontal Monitoring (HM), yaitu suatu program di mana wajib pajak berkolaborasi secara kooperatif dengan otoritas pajak dalam memonitor risiko kepatuhan pajak dalam menjalankan bisnisnya.

Seperti yang dilakukan di berbagai negara lain, program HM hanya menyasar pada wajib pajak badan yang tergolong besar. Selain itu, wajib pajak tersebut harus memiliki kapabilitas menjalankan TCF yang mampu mengelola dokumentasi serta menyampaikan informasi internal perusahaan kepada NTCA secara akurat dan tepat waktu.

Pada tahun 2023, NTCA semakin menekankan pentingnya tata kelola internal wajib pajak agar dapat berpartisipasi dalam HM yang tecermin dalam TCF mereka. NTCA menerbitkan panduan kepada perusahaan besar berupa Guidelines on the Supervision on Large Businesses yang berisikan formalisasi dan peningkatan standar TCF yang dibuat oleh wajib pajak. Semakin baik standar TCF yang dimiliki maka semakin rendah pula profil risiko pajak dari wajib pajak tersebut di mata NTCA.

Untuk berpartisipasi dalam HM, wajib pajak harus memastikan semua proses perpajakan mereka berjalan lancar dan didokumentasikan dengan baik dalam TCF. Wajib pajak harus mampu menunjukkan bahwa setiap proses dokumentasi perencanaan, transaksi, dan pembukuan selaras dengan kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Jika hal tersebut dapat dicapai, NTCA menawarkan pendekatan yang lebih suportif, seperti memberikan tanggapan yang lebih cepat (speedier replies) terhadap pertanyaan wajib pajak, dan memberikan kepastian pajak (tax certainty) yang mengikat secara hukum atas posisi pajak yang telah disepakati.

Di sisi lain, NTCA juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak perusahaan yang berskala menengah untuk membuat TCF (omzet di bawah senilai Rp1,9 triliun per tahun). Jika wajib pajak tersebut memiliki fungsi pajak yang memadai dan fungsi pajak berperan sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan dan terbukti bekerja dengan baik dapat dinilai sebagai wajib pajak dengan profil risiko rendah.

Di Australia, cooperative compliance diwujudkan dalam bentuk program Annual Compliance Arrangement (ACA) yang diimplementasikan sebagai jawaban dari keluhan wajib pajak akan tingginya ketidakpastian, biaya kepatuhan, dan rendahnya pendekatan komersil dari Australian Tax Office (ATO). Sebagaimana dijelaskan oleh Robbert Veldhuizen (2015), program ini juga dibuat untuk mencegah adanya aktivitas pemeriksaan berlebih bagi wajib pajak patuh atau berisiko rendah.

Dalam konteks yang lebih luas, ACA ditujukan untuk meningkatkan kepastian pajak dan memfasilitasi hubungan kolaboratif antara wajib pajak badan yang tergolong besar dengan ATO. Filosofi yang dibangun adalah terbentuknya kepatuhan wajib pajak berbasis kepercayaan yang dapat dibuktikan (Justified Trust). Pembuktian tersebut difasilitasi melalui adanya pengawasan yang terstruktur dan teruji secara internal oleh wajib pajak itu sendiri.

Sebagaimana dijelaskan Black (2021), jika terdapat TCF yang terbukti memiliki standar kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan, wajib pajak dianggap sudah memiliki justifikasi untuk dapat dipercaya ATO. Dengan kata lain, TCF menjadi cara utama bagi wajib pajak untuk menyediakan ‘bukti objektif’ tersebut. Alih-alih ATO mencari kesalahan (audit konfrontatif), wajib pajak dapat secara proaktif membuktikan kepatuhan mereka melalui demonstrasi TCF yang dapat dipercaya. Melalui kolaborasi tersebut, wajib pajak dapat diberikan kepastian pajak yang lebih cepat dari ATO.

Untuk membantu wajib pajak membangun TCF, ATO memublikasikan panduan spesifik bernama Tax Risk Management and Governance Review Framework. Panduan ini menguraikan apa yang ATO harapkan dari wajib pajak dalam hal desain dan efektivitas TCF mereka. Beberapa prinsip yang dikedepankan dalam desain TCF antara lain adanya pengujian, verifikasi, dan pengawasan pada setiap proses bisnis yang jelas atas transaksi yang dilakukan perusahaan (ATO, 2022). Selain itu, dilihat pula apakah ada audit internal terhadap kepatuhan perpajakan yang berjalan.

Dengan begitu, ACA dapat berfokus pada pengawasan kepatuhan wajib pajak secara real-time atau mendekati real-time. Selain itu, terdapat pula ruang komunikasi dan dialog yang intens antara wajib pajak dan otoritas pajak. Salah satu dialog antara wajib pajak dan ATO mencakup isu perpajakan dan risiko yang dimiliki oleh wajib pajak (Katarzyna Bronzewska, 2014).

Sama seperti HM di Belanda, ACA secara khusus menyasar wajib pajak badan yang tergolong besar yang memiliki aktivitas yang kompleks dan berisiko signifikan terhadap jumlah pajak. ACA mensyaratkan wajib pajak untuk memiliki TCF yang dapat dipercaya seperti yang dilakukan di Belanda.

Sejak 2005, otoritas pajak Amerika Serikat, Internal Revenue Services (IRS) telah memiliki program Compliance Assurance Process (CAP) yang didesain untuk menyelesaikan isu pajak sebelum SPT dimasukkan (pre-filing). Tujuannya adalah mencapai kepastian pajak lebih cepat dengan beban administrasi yang lebih ringan.

Oleh karena itu, wajib pajak perlu memberikan transparansi secara real-time sehingga IRS dapat memeriksa setiap transaksi secara komprehensif dan memberitahukan setiap risiko pajak yang timbul. Kemampuan wajib pajak ini sangat bergantung dengan keberadaan TCF yang mampu menunjukkan tata kelola internal perpajakan yang dapat diandalkan. Wajib pajak perlu dapat segera memberikan informasi transaksi bisnis, keuangan, dan administrasi perpajakan secara instan melalui sistem informasi yang dapat diakses IRS.

Tidak mengherankan, sinergi antara CAP dan TCF di Amerika Serikat bersifat sangat formal, terstruktur, dan fundamental. Untuk mendaftar program CAP, wajib pajak harus mengisi Form 14234-D, Tax Control Framework Questionnaire (TCFQ). Kemampuan wajib pajak untuk memberikan data real-time dan transparan sangat bergantung pada TCF yang dibuat dengan handal dan sistem pengendalian internal yang berfungsi baik.

Dari paparan dan pelajaran yang dapat diambil dari ketiga negara di atas, jelas bahwa paradigma yang ingin dibangun dengan pendekatan cooperative compliance adalah memperlakukan wajib pajak patuh dengan perlakuan spesial, yaitu melalui pendekatan kolaborasi menggantikan pendekatan konfrontasi. Serta, pendekatan mitigasi menggantikan pendekatan litigasi.

Adapun program cooperative compliance ini dapat dijalankan melalui keberadaan TCF yang mampu menghubungkan otoritas pajak dengan tata kelola internal wajib pajak secara transparan dan real time. TCF tidak hanya menjadi sekadar instrumen pendukung, namun menjadi prasyarat agar pendekatan kolaboratif dan berbasis kepercayaan dapat berjalan. Tabel 1 berikut meringkas uraian peran TCF dalam program cooperative compliance ketiga negara yang telah diuraikan sebelumnya.

Tabel 1 Peran TCF dalam Program Cooperative Compliance

|

Elemen |

Belanda |

Australia |

Amerika Serikat |

|

Program |

Horizontal Monitoring (HM) |

Annual Compliance Arrangement (ACA) |

Compliance Assurance Process (CAP) |

|

Filosofi program |

Kolaborasi dan kesetaraan |

Kepercayaan yang dapat dibuktikan (Justified Trust) |

Solusi secara real-time sebelum filling (pre-filing resolution) |

|

Peran TCF |

Prasyarat kepesertaan |

Prasyarat kepesertaan |

Prasyarat kepesertaan |

|

Standarisasi TCF |

Tersedia dalam panduan berjudul Guidelines on the Supervision on Large Businesses |

Tersedia dalam panduan berjudul Tax Risk Management and Governance Review Framework |

Secara implisit tecermin melalui kuesioner Tax Control Framework Questionnaire (TCFQ) |

|

Peran pihak ketiga |

Sebagai penjamin independen terhadap kualitas TCF |

Sebagai external reviewer untuk meyakinkan ATO |

Tidak formal, namun dapat membantu wajib pajak membangun TCF |

Sumber: ATO, IRS, NTCA, dan berbagai sumber lainnya. Diolah oleh DDTC.

Hasilnya, kepatuhan menjadi lebih teruji, sengketa pajak dicegah sejak dini, dan hubungan otoritas pajak dan wajib pajak menjadi kolaboratif dan terbangun kepercayaan berbasis transparansi (Jeffrey Owens dan Jonathan L. Pemberton, 2021). Evaluasi terhadap program cooperative compliance tentunya menjadi langkah lebih lanjut yang wajib dilakukan untuk menjamin efektivitas serta mengidentifikasi perbaikan yang dibutuhkan.

Semoga pendekatan cooperative compliance melalui TCF bisa terwujud dalam sistem pajak Indonesia sebagai bentuk penghargaan spesial kepada wajib pajak yang dikelompokkan sebagai wajib pajak patuh.

*Artikel ini merupakan versi yang lebih panjang dari artikel berjudul sama, yakni Dari Konfrontasi ke Kolaborasi dan dari Litigasi ke Mitigasi yang telah terbit pada Oktober 2025 lalu. Artikel ini juga termuat dalam buku ke-40 DDTC berjudul Gagasan Reformasi Perpajakan: Jaga Ekonomi, Jamin Penerimaan yang terbit pada Desember 2025. Untuk mengakses versi PDF dari buku tersebut, klik di sini. (sap)